Il y a un moment sur lequel je reviens sans cesse. J’étais assis dans un amphithéâtre à l’université, dans le cadre d’un module de préparation physique, et mon coach a dit quelque chose qui s’est logé dans mon cerveau pour ne jamais en ressortir :

« On n’a pas d’application pour la périodisation sportive. »

C’était il y a plus de dix ans. Je ne savais pas coder. Je n’avais pas de business plan. Je ne comprenais même pas ce que la périodisation signifiait avec la profondeur que j’ai aujourd’hui. Mais quelque chose a fait tilt. Je me suis dit : je veux construire ça.

Je ne l’ai pas construit à ce moment-là. La vie en a décidé autrement. Mais honnêtement, l’histoire commence bien avant cet amphithéâtre.

Là où tout a vraiment commencé

J’ai grandi à Bruxelles, et j’ai fréquenté une école appelée l’Athénée Robert Catteau — une école belge stricte et traditionnelle située à la Place Poelaert, juste en face du Palais de Justice. Si vous êtes déjà passé par Bruxelles, vous la reconnaîtrez peut-être : ce bâtiment imposant, presque carcéral, enfoncé en contrebas entre la Place Poelaert et les Marolles. Il en avait l’allure.

J’y ai galéré. Complètement. Dès ma première année de primaire, on a suspecté une dyslexie chez moi. J’ai été envoyé en séances de logopédie et de gestion mentale — du soutien parascolaire qui avait lieu après les cours, pendant que tous les autres rentraient chez eux. Du primaire au secondaire, j’étais systématiquement parmi les derniers de la classe. Et le système s’assurait que tu le saches. Les résultats des tests étaient distribués du premier au dernier, si bien que toute la classe te regardait recevoir le tien à la fin. Lors de la remise des prix annuelle, les meilleurs élèves montaient sur scène, serraient la main des professeurs, recevaient des applaudissements. Les autres — les trois ou quatre gamins qui avaient tout juste réussi à passer dans l’année suivante — on restait assis à nos places à encaisser l’humiliation. Année après année.

Lors de ma dernière année de primaire, mon professeur de mathématiques, Monsieur Henrard, nous a pointés du doigt, moi et mon camarade Mehdi, devant toute la classe, et a dit : « Vous deux, vous allez en baver l’année prochaine. » On s’apprêtait à entrer en secondaire. Il avait raison.

Le secondaire à Robert Catteau, c’était pire. L’humiliation s’intensifiait. Les professeurs te traitaient comme un criminel scolaire si tu étais dans le bas du classement. Il y avait un népotisme évident. Pendant les examens, les élèves en difficulté devaient s’asseoir devant pour que les professeurs puissent nous surveiller — partant du principe qu’on serait plus susceptibles de tricher. Je ne trichais pas. Je coulais.

Mon seul refuge, c’était le sport. En primaire, j’étais premier de classe en éducation physique — c’était naturel chez moi. En secondaire, mon prof de gym, Monsieur Déranger, était l’un des seuls enseignants qui me traitait comme un être humain.

Un matin, Monsieur Déranger m’a vu en train d’essayer de quitter l’école. Je n’en pouvais plus. J’étais en larmes. Il ne m’a pas dénoncé. Il ne m’a pas fait la morale. Il m’a emmené prendre un café au Petit Sablon, et on s’est assis face à face, et il m’a simplement parlé. Des mots gentils. « T’as pas des filles qui te courent après ? » « T’as un super sourire. » Des choses simples qui peuvent paraître anodines écrites noir sur blanc, mais qui sont restées gravées en moi pour le reste de ma vie. Parce qu’il était la seule personne dans ce bâtiment qui était là pour moi sans rien attendre en retour. Il ne l’a pas fait parce qu’il était payé pour. Il l’a fait parce qu’il s’en souciait sincèrement, en tant qu’être humain.

Après ça, ma mère et moi avons décidé de partir. Elle m’a posé une question simple : « Walter, qu’est-ce que tu aimes faire ? » Et j’ai répondu : « Le sport. »

Alors on est partis chercher des écoles à option sport. J’ai atterri à Saint Julien Parnasse, une école avec un programme sportif dédié où, dès la troisième année, on faisait jusqu’à huit heures de sport par semaine. Athlétisme, sports collectifs, gymnastique, natation — et il fallait être bon dans tout. C’est comme ça qu’on était évalué. Pas sur une seule discipline. Sur toutes.

Les standards étaient élevés. Il fallait courir le 100m en moins de 13 secondes. Le 8km en moins de 40 minutes. Nager 1km en moins de 8 minutes. Courir le 400m en moins d’une minute. Lancer le javelot à plus de 40 mètres. Faire un petit allemand en gymnastique. Tenir un appui tendu renversé. Faire la roue. Lancer le poids à plus de 8 mètres. Sauter en longueur à plus de 3,5 mètres. Si en dernière année de secondaire tu n’avais pas d’abdos visibles, c’est que quelque chose clochait. Ils éliminaient les élèves non athlétiques année après année.

J’y ai prospéré comparé à Robert Catteau. Mais avec le recul, je vois aussi les problèmes de ce système. Il n’y avait aucune science derrière. Juste de la performance pure dans tous les domaines. Comment un individu était-il censé exceller dans tout ça ? C’était absurde. Le programme s’intitulait éducation physique — mais ce n’était pas de l’éducation du tout. C’était du testing de performance sportive, sans aucune compréhension de la spécificité, sans périodisation, sans reconnaissance que des corps différents sont faits pour des choses différentes. C’est probablement là qu’est née ma méfiance envers les programmes institutionnels imposés. Qui avait conçu ce curriculum ? Sur quelle base ? Ça ressemblait à l’approche de l’école publique belge pour tout : on te l’enfonce dans la gorge, tu obéis, sinon tu coules.

Le rugby et l’étiquette qui a collé

En parallèle de l’école, il y avait le rugby. J’ai commencé à jouer à l’âge de six ans et je ne me suis pas arrêté avant dix-neuf ans. En Belgique, notre génération était talentueuse — on était en première division, la compétition était féroce, et au sein même de l’équipe, on avait presque assez de joueurs pour former deux équipes complètes, tous se battant pour une place de titulaire à chaque match.

Ce n’était pas facile. Quand j’avais douze ou treize ans, j’ai fait une erreur lors d’une finale. J’ai fait un en-avant juste avant la ligne d’essai et ça nous a coûté le match. Après cette rencontre, une étiquette s’est collée. Les autres joueurs ont commencé à m’appeler « doigts de beurre ». Quand ils s’apprêtaient à me faire une passe, ils hésitaient — « non, il va la perdre ». Ce marquage psychologique s’est auto-renforcé. J’ai complètement perdu confiance en moi.

Cette étiquette a tenu pendant des années. Et j’ai pris une décision : je ne serais plus humilié. J’ai commencé à me présenter aux entraînements trois heures en avance. Pratiquer les réceptions, le jeu au contact, les passes — encore et encore et encore. Pas parce que quelqu’un me l’avait demandé. Parce que je refusais que ça devienne mon identité.

Le respect est revenu lentement, puis d’un coup. À dix-huit ans, certains de mes coéquipiers qui jouaient en équipe nationale belge m’ont recommandé à leur coach. J’ai été convoqué pour les sélections. J’ai été retenu. Je jouais désormais pour l’équipe nationale belge U19 — à l’international, contre la Roumanie, l’Espagne, la France. J’étais dans l’élite.

Mais je n’étais jamais titulaire. J’étais le plus petit flanker de l’équipe, 80kg quand les autres faisaient 5 à 10 kilos de plus et 5 centimètres de plus. J’étais fiable. Je donnais tout. Mais je n’étais pas un talent — pas au sens où ce mot est utilisé quand les coaches décident autour de qui construire une équipe.

Pendant cette période, j’ai remarqué quelque chose : beaucoup de joueurs de l’équipe nationale étaient de bons athlètes mais galéraient sévèrement sur le plan scolaire. J’approchais de ma dernière année et j’ai dû faire un choix — rester avec l’équipe nationale ou terminer l’école le plus solidement possible. Jouer à l’international signifiait manquer constamment des heures de cours. La pression était énorme dans les deux sens.

Puis je me suis déchiré le ligament croisé antérieur. Un an sur la touche. Assez de temps pour finir l’école correctement. Les choses ont tourné comme elles devaient, même si ça ne le semblait pas sur le moment. Je ne suis jamais vraiment revenu au rugby après ça — j’ai joué à un niveau correct en Australie pendant mon année sabbatique, mais le chapitre était clos.

Trouver le truc

Après l’école, j’étais tiraillé entre deux voies : l’architecture et les sciences du sport. J’ai parlé à deux architectes qui m’ont donné le même conseil — n’y va pas. Sept ans d’études, un salaire médiocre, peu d’emplois. Le titre sonne bien mais la réalité est rude. Ils m’en ont dissuadé.

Alors j’ai choisi les sciences du sport. Et après mon année sabbatique, j’ai franchi les portes de l’université sincèrement enthousiaste à l’idée d’étudier pour la première fois de ma vie.

L’université, c’était ma version du paradis. Elle m’a fait réaliser à quel point le système scolaire belge s’était trompé en matière de sport. À Saint Julien Parnasse, ça s’appelait éducation physique mais c’était en réalité du testing de performance multi-sport sans aucune science sous-jacente. L’université m’a appris pourquoi cette approche était défaillante. Elle m’a enseigné la spécificité. La périodisation. La physiologie. La nutrition. La psychologie. La biomécanique. Pas seulement de façon académique — on était dans les laboratoires, les chambres de chaleur, les chambres d’altitude, sur les plateformes de force, on testait des compléments, on mesurait la force sur des machines. C’était pratique, rigoureux et profondément intellectuel.

Pour la première fois, j’étais entouré de professeurs sincèrement curieux. L’environnement n’était pas toxique. Il n’était pas politique. Pas de népotisme, pas d’humiliation publique. Les gens se concentraient simplement sur leur travail et leurs recherches. J’avais une étincelle dans les yeux que je n’avais plus eue depuis mon enfance sur un terrain de sport. J’étais épanoui.

Mais je suis aussi tombé amoureux d’autre chose. À travers un groupe d’entrepreneuriat appelé BeePurple, j’ai commencé à entendre les histoires de gens qui montaient leur propre entreprise. Et je me suis dit : je veux ça. Je ne veux pas rester dans la bulle académique à faire des doctorats sur des questions tellement spécifiques et impraticables qu’elles touchent à peine le monde réel. Je voulais mettre les sciences du sport entre les mains des gens. On vit dans un monde d’Instagram et de « bro-science », et je voulais combattre ça — donner aux gens accès à un entraînement intelligent, fondé sur de la vraie science, sans avoir besoin d’un diplôme pour le comprendre.

C’est dans cet état d’esprit que mon coach de préparation physique s’est levé dans cet amphi et a dit qu’on n’avait pas d’application pour la périodisation sportive. Et c’est pour ça que ces mots ont frappé si fort. Parce que je savais déjà que je voulais construire quelque chose à l’intersection des sciences du sport et de la technologie. Je ne savais juste pas encore quoi.

Le long détour

Après l’université, je me suis lancé dans le coaching CrossFit. Pendant près d’une décennie, j’ai coaché tout le monde — des athlètes compétiteurs, des powerlifters, des personnes âgées avec des limitations de mobilité, des gens qui n’avaient jamais touché une barre. J’ai appris plus sur l’adaptation, la progression et l’écart entre la théorie et la pratique qu’aucun manuel n’aurait pu m’enseigner.

Mais je ne trouvais jamais vraiment ma place.

La culture du coaching, surtout dans le monde du fitness commercial, récompense un certain type de personnalité — haute énergie, toujours en représentation, garder les choses légères. Moi, je prenais l’entraînement au sérieux. Pas de manière austère, mais de la manière dont on prend au sérieux tout ce qui a le pouvoir de véritablement changer quelqu’un. Je n’étais pas là pour divertir les gens. J’étais là pour les entraîner. Il y a une différence, et tout le monde ne veut pas de ce à quoi ça ressemble vraiment.

Je ne pouvais jamais gérer plus de 10 ou 15 clients à la fois. Pas parce que je ne pouvais pas encaisser les heures, mais à cause de tout ce que j’investissais dans chaque personne. Je réfléchissais à leur périodisation, leur nutrition, la conception de leurs séances, leur progression semaine après semaine. Chaque programme était construit avec une vraie intention. Et honnêtement ? Je ne me suis jamais senti suffisamment valorisé pour cette profondeur de travail. Le modèle économique du personal training est brutal — les gens sont inconstants, peu engagés, et ceux qui prennent ça au sérieux sont rares. L’économie d’échanger du temps contre de l’argent tout en investissant ce niveau de réflexion dans chaque client ne passe tout simplement pas à l’échelle. Je le savais déjà à l’époque, je n’avais juste pas d’autre option.

En parallèle, j’apprenais à coder en autodidacte. D’abord le design UX, puis le développement frontend — Vue.js, JavaScript, HTML, CSS. J’ai trouvé des emplois dans la tech. Et j’ai rencontré le problème inverse. La culture du développement pouvait être profondément introvertie, tête baissée, déconnectée du monde physique qui m’importait. Je n’étais pas non plus un pur développeur.

J’étais quelque part entre les deux — trop analytique et intense pour le monde du coaching, trop physique et orienté performance pour le monde de la tech pure. Il m’a fallu des années pour réaliser que cet entre-deux n’était pas une faiblesse. C’était tout l’enjeu.

Le déclic

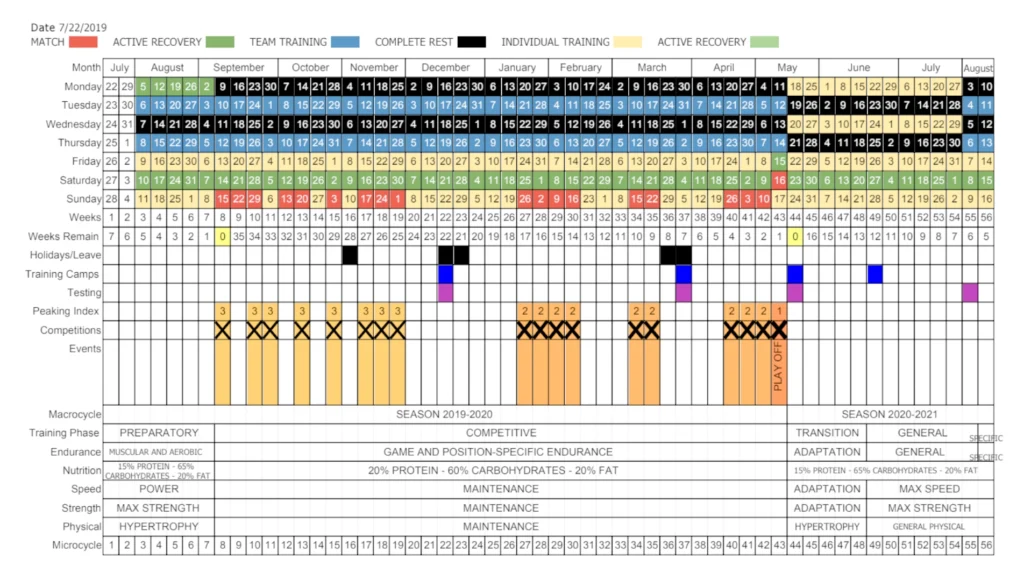

Tout au long de ces années de coaching, j’ai brièvement pris un rôle de préparateur physique pour mon équipe de rugby. J’ai construit un programme d’entraînement périodisé sur une année entière — le genre de travail qui prend des heures et des heures à construire correctement. Mésocycles, schémas de charge, semaines de décharge, phases d’affûtage calées sur le calendrier compétitif. C’était minutieux. C’était structuré. C’était tout ce que les manuels disent qu’il faut faire.

Puis le planning a légèrement changé. Et tout s’est effondré.

Pas parce que le programme était mauvais, mais parce que la périodisation est une chaîne de dépendances. Tu ne déplaces pas simplement des séances sur un calendrier. Tu perturbes les adaptations critiques qui sont censées se produire dans une séquence précise pour que l’athlète atteigne son pic au bon moment. Décale un bloc, et les effets en cascade se propagent partout — les fenêtres de surcompensation se désalignent, l’affûtage se compresse, la gestion de la fatigue s’effondre. Reconstruire le tout prenait presque autant de temps que la construction initiale.

Le programme complet ici.

Example de session ici.

C’est le moment où j’ai compris quelque chose clairement : la périodisation traditionnelle n’échoue pas parce que les coaches ne connaissent pas la science. Elle échoue parce que la vie ne respecte pas le plan. Les plannings changent. Les athlètes tombent malades. Les compétitions sont reprogrammées. Et si ton programme ne peut pas s’adapter rapidement — plus vite qu’aucun humain ne peut raisonnablement recalculer — il devient de la décoration sur un tableur.

Cette expérience m’a marqué plus que presque tout le reste de mes années de coaching. Parce que ce n’était pas juste un problème. C’était le problème. La périodisation ne fonctionne pas si elle n’est pas adaptative. Et la rendre adaptative à grande vitesse, c’est exactement le genre de chose qui nécessite de la technologie, pas seulement de l’expertise.

La raison pour laquelle ça n’existait pas il y a dix ans, quand mon coach a prononcé ces mots, c’est que la technologie ne pouvait pas le faire. Recalculer un programme périodisé entier en temps réel — ajuster non seulement les plannings mais la logique d’adaptation sous-jacente — nécessite un type de raisonnement qui n’est devenu possible qu’avec les grands modèles de langage. La science a toujours été là. La puissance de calcul, non.

Pourquoi je prends l’entraînement au sérieux

Il y a une phrase à laquelle je pense depuis longtemps : il n’y a rien de mieux dans la vie que de repousser ses limites.

Je ne dis pas ça façon poster de motivation. Je le pense littéralement. Le sentiment de découvrir qu’on est capable de plus que ce qu’on pensait — plus de poids, plus de distance, plus de résilience — c’est l’une des expériences les plus honnêtes qu’un être humain puisse vivre. On ne peut pas tricher un squat. La barre se fiche de tes excuses.

Et voilà le truc avec les sciences du sport : elles sont généralement déterminées dans les limites du général. Les études de recherche ont besoin de participants, et les participants doivent consentir à des choses inconfortables. Combien de personnes vont se porter volontaires pour une étude qui implique de courir 5km à effort maximal dans une chambre de chaleur à 42 degrés avec un thermomètre anal ? Pas beaucoup. Donc la science, aussi rigoureuse soit-elle, nous dit souvent ce qui est vrai pour la personne moyenne dans des conditions contrôlées. Elle ne nous dit pas toujours ce qui est possible pour quelqu’un qui est prêt à aller plus loin.

Cette tension — entre ce que la recherche dit et ce que les athlètes individuels font réellement — c’est là où j’ai toujours vécu. C’est aussi là où vit Afitpilot. La science nous donne le cadre. L’individu en repousse les limites.

L’expérience somatotype

En 2019, avant que le « vibe coding » ne soit un terme, avant que l’IA ne puisse écrire une ligne de JavaScript, j’ai codé en dur mon premier produit. C’était un site web pour ce qui allait devenir Afitpilot, construit avec Bootstrap, du JS vanilla et du HTML. Pas de frameworks. Pas de raccourcis.

https://walter-clayton.github.io/startup/team.html

Mais l’idée du produit, ce n’était pas les plans d’entraînement — pas encore. C’étaient les somatotypes.

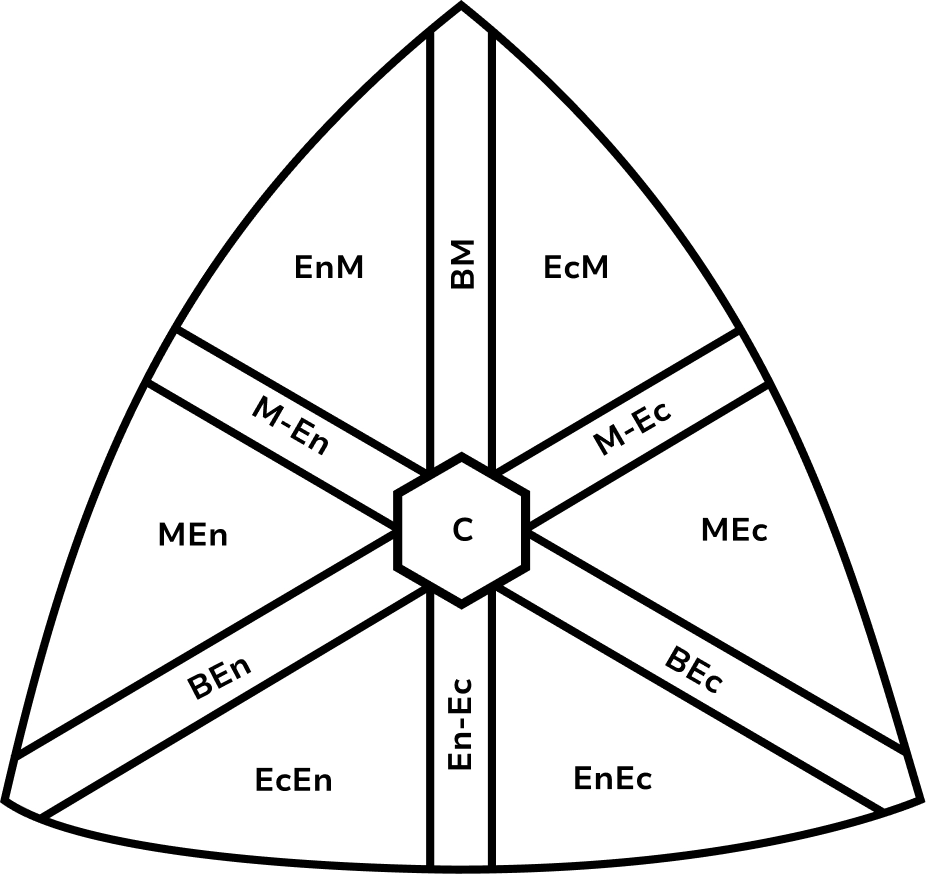

Si vous avez déjà fait le test 16 Personalities et que vous vous êtes retrouvé étrangement fasciné par le résultat, c’était l’énergie que je recherchais. Sauf qu’au lieu de types de personnalité, c’étaient des types corporels. La méthode somatotype de Heath-Carter décompose chaque physique humain en trois composantes — endomorphie (adiposité), mésomorphie (musculature) et ectomorphie (linéarité) — exprimées sous forme d’une note à trois chiffres. Il existe 13 catégories distinctes de somatotypes, et chaque personne est un mélange unique des trois.

Je me suis dit : et si les gens pouvaient découvrir leur somatotype de la même manière qu’ils découvrent qu’ils sont INTJ ?

Alors j’ai construit un calculateur. J’ai écrit la trigonométrie pour rendre un graphique somatotype sur un canvas HTML — le somatochart triangulaire classique où ta note à trois chiffres se projette en un seul point. J’ai implémenté les équations de Heath-Carter en JavaScript : le polynôme cubique pour l’endomorphie, l’équation linéaire pour la mésomorphie, la fonction par morceaux pour l’ectomorphie basée sur le rapport taille-poids. Le tout à partir du manuel d’instruction original de 2002 de J.E.L. Carter.

https://walter-clayton.github.io/somatotype

Ça fonctionnait. C’était brut. Mais les équations étaient correctes et le graphique s’affichait correctement.

Et si vous regardez le logo d’Afitpilot aujourd’hui, vous regardez ce même graphique somatotype. Je l’ai dessiné sur Figma, en manipulant les sommets du somatochart triangulaire et en jouant avec la géométrie jusqu’à ce que ça fonctionne comme marque. La science est littéralement dans le logo. La plupart des gens ne le sauront pas, mais maintenant vous le savez.

Du calculateur au scan corporel

Deux ans plus tard, j’ai recruté trois stagiaires et on a construit une vraie application somatotype — React, Node.js, MongoDB. J’ai géré la science et le design produit. Ils ont géré le code. On l’a livré en deux mois.

https://afitpilot-somatotype.vercel.app

Mais je voulais aller plus loin. La méthode somatotype traditionnelle nécessite des pinces à plis cutanés, des mesures de largeur osseuse et un anthropométriste formé. C’est un obstacle pour 99% des gens.

Alors j’ai écrit une méthodologie pour estimer les somatotypes à partir de scans corporels 3D. En utilisant l’API in3D pour les modèles corps entier et l’API 3D MeasureUp pour l’extraction anthropométrique, j’ai construit un pipeline capable de dériver les mesures clés — taille, circonférence du bras et du mollet, volume corporel — et de compléter le reste avec des équations prédictives issues de l’ostéométrie médico-légale et de la recherche en anthropométrie. Largeur du fémur estimée à partir de la taille. Largeur de l’humérus dérivée de la largeur du fémur. Épaisseur des plis cutanés approximée à partir de la densité corporelle.

C’était parfait ? Non. J’ai noté dans mon propre document méthodologique que des recherches supplémentaires étaient nécessaires sur la fiabilité de certaines estimations. Mais c’était une preuve de concept que la science pouvait être rendue accessible grâce à la technologie. Ça a toujours été le but.

Le vrai produit

Le travail sur les somatotypes m’a appris quelque chose d’important : les gens ne veulent pas seulement savoir ce qu’est leur corps. Ils veulent savoir quoi en faire.

Savoir qu’on est un ectomorphe mésomorphique, c’est intéressant pendant cinq minutes. Savoir comment s’entraîner et s’adapter en fonction de sa physiologie réelle, de son sport, de ses schémas de récupération, de ses contraintes d’équipement — ça a de la valeur pendant des années.

C’est ce qu’Afitpilot est devenu. Une plateforme d’entraînement adaptative pilotée par l’IA, conçue pour reproduire le jugement de niveau coach — le genre de prise de décision nuancée que les bons coaches font instinctivement mais ne peuvent pas mettre à l’échelle. Actuellement, elle est construite pour les athlètes multi-sports, mais l’architecture est conçue pour aller plus en profondeur dans la programmation spécifique à chaque sport à mesure que les couches d’IA mûrissent. Le prompt engineering fonctionne en fait mieux quand il est ciblé et correctement stratifié, ce qui signifie que plus le sport est spécifique, plus la sortie est précise. C’est la direction que ça prend, même si le chemin exact est encore en cours de cartographie.

Le travail sur les somatotypes n’a pas disparu. Il est intégré dans l’ADN de la façon dont Afitpilot pense les corps — comme uniques, multidimensionnels et réactifs aux stimuli d’entraînement d’une manière que les programmes génériques ne peuvent pas prendre en compte.

Le point de données auquel je ne m’attendais pas

Je dois être honnête sur quelque chose. Depuis que je suis passé en mode startup à plein temps, je ne m’entraîne plus aussi sérieusement qu’en temps normal. Peut-être 80% d’effort, 80% de constance. J’ai testé Afitpilot sur moi-même et, si quoi que ce soit, j’ai été plutôt déçu par l’entraînement généré — c’est en partie pourquoi j’ai revu l’architecture IA de fond en comble. Je n’étais clairement pas en phase d’affûtage.

Alors quand j’ai décidé de tester mon squat et mon développé couché, je m’attendais à des chiffres modestes. Je n’avais pas poussé de max depuis des années — et la dernière fois, je m’étais presque tué à grinder 145kg au couché et 195kg au squat.

Cette fois, je me suis juste pointé tranquillement. Je me suis dit qu’il était temps de voir où j’en étais. Je m’attendais à peut-être 170kg au squat et 130kg au couché.

J’ai fait 200kg au squat. 150kg au couché. Sans psyching, sans programme d’affûtage, sans drame. Ce ne sont pas des chiffres de compétition en powerlifting, mais ils sont bien au-delà de ce que la plupart des pratiquants atteindront jamais — et je n’essayais même pas de peaker.

Et puis les questions ont commencé.

Comment ? Je m’entraîne moins sérieusement que d’habitude. Ai-je simplement atteint une maturité physique ? Est-ce la créatine que je prends régulièrement depuis un an ? Le meilleur sommeil ? La vitamine D, le magnésium, l’huile de poisson, le complexe B ? Une combinaison de tout ça ?

Et puis les plus grandes questions. Je soulève tranquillement des charges qui suggèrent un potentiel de force sérieux que je n’ai pas pleinement exploré. Mon somatotype — environ 2-7-1, fortement dominant en mésomorphie — a toujours pointé vers les sports de force et de puissance. Est-ce que ça signifie que mon plus haut potentiel athlétique a toujours été dans l’haltérophilie et le powerlifting ? Devrais-je encore m’embêter avec l’entraînement hybride, en luttant constamment contre l’effet d’interférence entre les adaptations de force et d’endurance ? Est-ce que je m’entraîne contre ma propre physiologie ?

Et puis la question produit dont je n’arrivais pas à me défaire : devrais-je réintroduire le somatotypage dans Afitpilot ? Pas comme une fonctionnalité gadget, mais comme une véritable entrée dans le système adaptatif. Si le somatotype peut indiquer où se situe le potentiel naturel de quelqu’un, ce n’est pas juste une information intéressante — c’est une direction d’entraînement. Ça pourrait donner à l’application un vrai avantage.

Parce que voici la question inconfortable que personne dans le fitness ne veut vraiment poser : et si tu t’entraînais pour le mauvais sport ? Et si ton corps t’envoyait un message depuis des années et que tu l’ignorais parce que tu aimes le cardio, ou parce que ta culture de salle est construite autour du CrossFit, ou parce que personne ne t’a jamais montré les données ? C’est une question que la plupart des applications d’entraînement ne veulent pas aborder. C’est peut-être exactement celle qu’Afitpilot devrait poser.

Je ne suis pas arrivé dans la fitness tech depuis un accélérateur de startups ou une carrière en product management. Je viens du plateau de musculation, et apparemment, je génère encore des données qui me surprennent.

Le fil conducteur

Avec le recul, le parcours ressemble à ça : une école belge stricte qui a failli me briser, puis le sport comme seul refuge, puis le rugby et l’équipe nationale, puis une rupture du croisé qui a tout redirigé, puis l’université et le premier goût de vraie liberté intellectuelle, puis le coaching et la science du sport sur le terrain, puis le codage en autodidacte et des carrières dans la tech, puis tout qui converge vers ce que je construis aujourd’hui.

Ce n’était pas une ligne droite. Il y a eu des années de simple survie — trouver des emplois, construire mon indépendance, comprendre quel genre de bâtisseur j’étais réellement. Des années à sentir que je n’appartenais à aucune discipline en particulier, jusqu’à ce que je réalise que ce que je construisais avait besoin de quelqu’un qui n’y appartenait pas.

Afitpilot avait besoin d’un coach qui comprenait la périodisation en profondeur. D’un designer qui pouvait penser l’expérience utilisateur. D’un ingénieur qui pouvait tout construire. Et de quelqu’un qui prenait l’entraînement suffisamment au sérieux pour savoir où la science s’arrête et où l’individu commence.

Je dois être honnête : Afitpilot est encore en train de changer. Je cherche encore le positionnement — pour qui exactement c’est fait, comment le décrire de manière à ce que ça accroche. J’ai dit « athlètes hybrides, sérieux, multi-sports » mais je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait ça. Le produit évolue, et ma compréhension de sa place aussi. C’est inconfortable, mais c’est aussi comme ça que se construisent les vrais produits. On ne trouve pas le product-market fit dans un pitch deck. On le trouve en livrant, en écoutant et en itérant.

C’est moi. Ça a toujours été moi. J’avais juste besoin d’une décennie pour construire la version de moi-même qui pouvait effectivement livrer.

Et je continue de livrer.

Afitpilot est une plateforme d’entraînement adaptative pilotée par l’IA pour les athlètes multi-sports. Si vous vous entraînez à travers plusieurs disciplines et que vous voulez une programmation qui s’adapte quand la vie ne se passe pas comme prévu — commencez ici.

Laisser un commentaire

Vous devez être connecté pour publier un commentaire.